Inspiré par la publication de Sight and Life « Vitamins and Minerals : A Brief Guide« , nous poursuivons notre série » Learn About Your Vitamins and Minerals » en discutant de la vitamine B1 et du magnésium.

Vitamine B1

La vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine, est une vitamine hydrosoluble essentielle qui doit être régulièrement apportée par notre alimentation pour garantir une santé et une fonction musculaire optimales. Il s’agit d’une vitamine contenant du soufre qui est vitale pour les activités métaboliques car elle aide à décomposer les sucres, les graisses et les acides aminés pour les convertir en énergie. La vitamine B1 joue également un rôle clé dans les activités nerveuses. L’un des métabolites de la vitamine B1, appelé thiamine triphosphate, est essentiel à l’activité neuronale en maintenant les membranes des neurones en bonne santé.

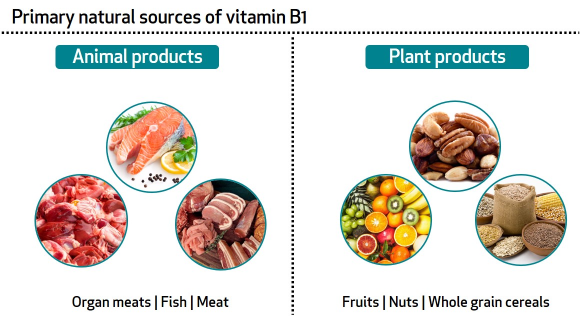

Sources de vitamine B1. La vitamine B1 se trouve naturellement dans de nombreux aliments. Les principales sources animales de vitamine B1 sont les abats (foie, rognons, cœur), le porc et le poisson. Les principales sources végétales naturelles sont les céréales complètes, les haricots, les lentilles, les pois verts, les graines de tournesol, les flocons d’avoine et les asperges. Le lait de soja, les yaourts et les aliments enrichis tels que les céréales pour petit-déjeuner, les farines, le pain, les nouilles et le riz sont également de bonnes sources de vitamine B1.

La transformation des aliments peut affecter les niveaux de vitamine B1 dans l’aliment. Par exemple, la vitamine B1 peut être détruite par une cuisson à haute température ou une longue durée de cuisson. Elle peut s’infiltrer dans l’eau pendant le trempage ou la cuisson, ce qui signifie que la vitamine peut être perdue lorsque l’eau de cuisson ou de trempage est jetée. Même si les céréales et les grains sont de bonnes sources de vitamine B1, cela concerne principalement les variétés de grains entiers de ces aliments, car la vitamine B1 peut être perdue au cours du processus de mouture et de polissage, où le son et une partie de la couche de germe qui contient la vitamine B1 sont éliminés. C’est pour cette raison que la vitamine B1 est généralement réintroduite dans de nombreux pains, céréales et grains transformés.

L’absorption de la vitamine B1 dans l’organisme se produit directement dans le tractus gastro-intestinal, car la vitamine est hydrosoluble. Une fois absorbée dans le système circulatoire, la vitamine B1 se déplace librement dans la circulation sans protéines porteuses dans le plasma et dans les globules rouges jusqu’à ce qu’elle soit finalement excrétée dans l’urine.

Carence en vitamine B1 et prévention.

Une carence en vitamine B1 entraîne une maladie appelée béribéri. Le béribéri a été associé pour la première fois à des carences en vitamine B1 dans le régime alimentaire en 1884 par un chirurgien naval japonais nommé Kanehiro Takaki. Il a remarqué que le remplacement d’un régime composé uniquement de riz blanc par un régime contenant de l’orge, de la viande, du lait, du pain et des légumes a presque éliminé le béribéri au cours d’un voyage en mer de 9 mois. Ce n’est qu’en 1897 que Christiaan Eijkman, un médecin militaire qui travaillait dans les Indes néerlandaises (aujourd’hui l’Indonésie), a établi un lien spécifique entre le béribéri et le riz blanc poli. Il en conclut que les couches extérieures du riz contiennent un nutriment essentiel à la santé humaine. Lorsque ce nutriment est éliminé au cours de la transformation, les carences en nutriments peuvent entraîner le béribéri. Le béribéri se caractérise par une faiblesse musculaire des extrémités (bras et jambes) résultant d’une atteinte du système nerveux. Il endommage également le système cardiovasculaire en dilatant les vaisseaux sanguins, ce qui oblige le cœur à travailler davantage et les reins à retenir le sel et l’eau, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les chevilles, les pieds et les jambes. Cet état est connu sous le nom d’œdème.

Une consommation adéquate d’aliments riches en vitamine B1 permet d’éviter les carences. L’enrichissement en vitamine B1 des aliments de base (par exemple, la farine) et des aliments transformés (par exemple, les céréales du petit-déjeuner), ainsi que la prise de suppléments, contribuent également à prévenir les carences.

Magnésium

Le magnésium est un minéral abondant dans l’organisme et naturellement présent dans divers aliments. Une grande partie du magnésium de l’organisme (environ 60 %) se trouve dans les os, où il joue un rôle essentiel dans le développement et le maintien des os. Le reste du magnésium se trouve dans les muscles, les tissus mous et les liquides extracellulaires. Dans les muscles, le magnésium agit comme un conducteur électrique qui contracte les muscles et veille à ce que le cœur batte à un rythme régulier. Le magnésium contribue à réguler des centaines de systèmes de l’organisme. Il agit comme cofacteur, aidant plus de 300 enzymes à effectuer une variété de réactions chimiques dans le corps. Ces réactions comprennent la construction des protéines, la synthèse du matériel génétique (ADN/ARN), la croissance et la reproduction des cellules, la régulation de la glycémie et de la pression artérielle, les fonctions nerveuses et la construction d’un système immunitaire fort. Le magnésium est également important pour la formation du principal composé énergétique de l’organisme, l’adénosine triphosphate (ATP). L’ATP est nécessaire à tous les processus cellulaires.

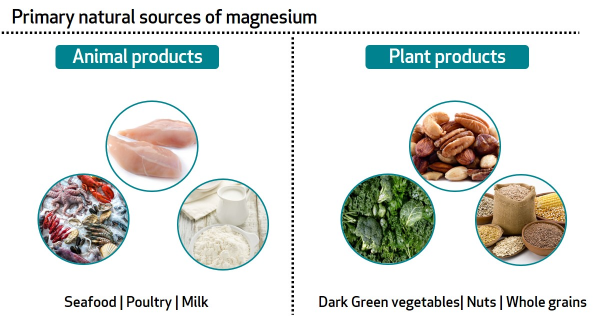

Sources de magnésium. Le magnésium est largement répandu dans les aliments d’origine végétale et animale. Les fruits de mer, le poisson, le bœuf, la volaille et les produits laitiers sont quelques-unes des principales sources de magnésium dans les aliments d’origine animale. Les principales sources végétales de magnésium sont les légumes à feuilles vert foncé, les légumineuses, les noix, les graines et les céréales complètes. L’absorption du magnésium se fait principalement dans l’intestin grêle et dépend du statut en magnésium d’une personne. Cela signifie qu’une plus grande quantité de magnésium est absorbée dans l’intestin lorsque le corps a déjà des niveaux de magnésium plus faibles, et vice versa.

On a également constaté que la consommation de magnésium avec d’autres aliments affectait son absorption. Par exemple, les régimes riches en protéines peuvent diminuer l’absorption du magnésium dans l’intestin. Les tanins contenus dans le thé peuvent lier et éliminer les minéraux de l’organisme, y compris le magnésium. L’acide oxalique présent dans certains légumes à feuilles vertes (rhubarbe et épinards, par exemple) et l’acide phytique présent dans les céréales et le soja peuvent également bloquer l’absorption du magnésium. L’absorption du magnésium est également réduite en cas de carence en vitamine D.

Carence en magnésium et prévention. Les carences en magnésium sont rares et difficiles à diagnostiquer, car ce minéral est abondant dans les aliments d’origine végétale et animale, et les reins sont capables de limiter l’excrétion urinaire du magnésium lorsque l’apport est faible. Toutefois, certaines personnes sont plus sensibles aux carences en magnésium, par exemple les personnes âgées, celles qui souffrent de troubles gastro-intestinaux ou rénaux, et les personnes souffrant d’alcoolisme chronique. Une carence grave, connue sous le nom d’hypomagnésémie, peut survenir chez les personnes qui ne consomment pas suffisamment de magnésium dans leur alimentation. Les symptômes légers d’une carence en magnésium comprennent des vomissements, une diminution de l’appétit, une incapacité à penser clairement, de la fatigue et une faiblesse musculaire. Les cas graves de carence en magnésium se caractérisent par des migraines, des contractions et des crampes musculaires, des troubles mentaux et des anomalies du rythme cardiaque.

Une carence peut être évitée par une consommation adéquate d’aliments riches en magnésium ou par la prise de suppléments.

Dans la suite de cette série, nous aborderons la vitamine B9 (Folate) et le phosphore.